防災テーマって、何を書けばいいんだろう…

評価される論文を書くには、どうすればいいの?

時間がないから、効率的に書ける方法を知りたい!

公務員の昇任試験で、大きな関門となるのが論文。

「防災・災害対策」がテーマの論文はよく出題されますが、「どう書けばいいの?」と悩む公務員の方は多いです。

私は論文試験A評価&昇任試験に一発合格し、組織内では最年少で係長に昇任しました。

そこでこの記事では、公務員の方が「防災・災害対策」の論文を悩まずに書けるよう、評価される書き方から準備までまとめて解説します。

- 防災・災害対策がよく出題される理由

- 【出題例つき】評価される論文の書き方

- 論文を書くときの重要ポイント

- よくあるNGパターン

- 差がつく防災テーマの論文準備

この記事を読めば、「防災・災害対策」テーマの論文が書けるようになり、自信を持って試験に臨めるようになりますよ。

「防災・災害対策」が昇任試験論文でよく出題される3つの理由

「防災・災害対策」は昇任試験の論文でよく出題されるテーマ。その理由は大きく3つです。

- 全国各地で災害発生リスクが高まっている

- 住民の関心が高い

- 緊急性・優先度の高い課題である

ハル

ハル順番に見ていきましょう!

全国各地で災害発生リスクが高まっている

近年、毎年のように日本各地で地震、台風、豪雨などの自然災害が発生しています。

つまり「いつ、どこで災害が起きてもおかしくない」そんな状況だといえるでしょう。

- 「南海トラフ巨大地震」や「首都直下型地震」

- 集中豪雨による河川の氾濫

- がけ崩れや土石流などの土砂災害

このような自然災害の発生リスクが高まっていることから、自治体には普段からの備えが求められています。

特に注目されているのが、「南海トラフ巨大地震」や「首都直下型地震」。

今後30年以内の発生確率として「南海トラフ巨大地震」は約80%、「首都直下型地震」は約70%です。

いつどこで起こるかわからない災害を想定し、「もしものとき、自分はどう動くか?」を考えておくこと。

論文試験では、その姿勢や考え方が問われます。

住民の関心が高い

防災は、命に直結するテーマ。だからこそ、住民からの関心も非常に高いです。

実際、私が防災担当だった頃、地震や台風などの災害が起こると電話が鳴り響きました。

「避難所はいつ開くのか?備蓄物資はあるか?」

「大雨で近くの川が氾濫しそうだ。どうすればいいのか?」

「家の裏の山が崩れている。早く何とかしてほしい!」

このような災害時だけでなく、普段から「防災訓練」「ハザードマップ」など多くの問い合わせがあるのも事実。

現在はインターネットやSNSを通じて、災害情報や被害状況がより早く、より広く伝わるようになりました。

それに伴い、災害が自分にとってどれだけ身近な問題であるかを実感しやすくなったともいえます。

「いつか自分も被災するかもしれない」

そんな危機感から、住民の防災に対する関心もますます高まっています。

こうした背景から、「防災・災害対策」がテーマの論文がよく出題されるのです。

緊急性・優先度の高い課題である

防災は、自治体にとって緊急性があり優先度の高い課題。

自然災害はいつどこで発生するかわからないため、日頃の備えが命を守るカギになります。

- 避難所や備蓄物資の整備

- 災害時における情報伝達の強化

- 要配慮者に合わせた避難計画の作成

「日頃からどれだけ準備ができているか」、それが災害時の対応に大きく影響します。

自治体には住民の命を守るという重要な役割があるからこそ、防災や災害対策に全力を尽くす必要があります。

防災は、法律や制度改正も多く、自治体が果たすべき役割の重要性も増す一方。

防災は多くの論文テーマの中でも優先順位が高く、即実践につながるテーマとして重視されています。

【出題例あり】「防災・災害対策」のテーマで評価される論文の書き方

では実際にどのような論文が評価されるのか、出題例をもとに評価ポイントを解説します。

出題例①・問題文・ポイント

【出題例①】

近年の激甚化・頻発化する自然災害を踏まえ、〇〇市(あなたの所属する自治体)の地域特性を考慮した上で、住民の生命と財産を守るために、今後強化すべき取り組みについて、あなたの考えを述べなさい。

【問題文の意図】

- 近年の災害の傾向(激甚化、頻発化)を理解しているか。

- 自治体の災害リスクと地域特性(地形、人口構成、産業構造など)を把握しているか。

- 既存の取り組みを踏まえ、具体的な強化策を提案できているか。

【評価のポイント】

- 現状分析の的確さ

自治体のハザードマップや地域防災計画などを踏まえ、具体的な災害リスク(地震、津波、土砂災害など)を特定できているか? - 課題設定の明確さ

既存の対策の課題や、今後想定される新たなリスクを明確に示しているか? - 提案の具体性・実現可能性

「誰が・いつ・どのように取り組むのか」を具体的なアクションに落とし込めているか?

財源や人員などを考慮した実現可能な提案であるか? - 公務員としての当事者意識

「自分ならどうするか」「自分の部署で何ができるか」という視点が含まれているか?

出題文から、「今後強化すべき取り組み」を自分視点で具体的に書くことが必要です。

出題例②・問題文・ポイント

【出題例②】

南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時において、行政機能の継続性を確保し、住民への支援を迅速かつ効果的に行うために、係長級(あなたの目指す役職)として、どのような役割を果たしていくべきか、具体的に述べなさい。

【問題文の意図】

- 大規模災害発生時の行政の役割(BCP:業務継続計画、住民支援)を理解しているか。

- 昇任後の役職(係長級)に求められるリーダーシップやマネジメント能力を認識しているか。

- 状況を的確に把握し、自分が取るべき行動を具体的に述べられるか。

【評価のポイント】

- BCPの理解

庁舎の被災、職員の参集困難、通信インフラの途絶など、具体的な課題を想定できているか?

優先業務の特定や代替手段について考えられているか? - リーダーシップ・マネジメント能力

部下への指示、情報収集・伝達、関係部署との連携調整など、係長として取るべき具体的な行動を示せているか?

困難な状況下で、チームをまとめ冷静に判断する姿勢が表現されているか? - 住民支援の内容

避難所運営、情報提供、物資供給、要配慮者支援など、住民ニーズを的確に捉え、限られた資源の中で最大限の支援を行うための工夫やアイデアを述べているか? - (+α)事前準備の重要性

発災時だけでなく、平時からの準備(防災訓練、マニュアル整備、関係機関との連携強化など)の重要性についても触れることで、評価が高まる。

求められているのは、現在の自分ではなく ”昇任後の自分” がどう行動するのか。具体的にイメージして、わかりやすく伝えるのがポイントです。

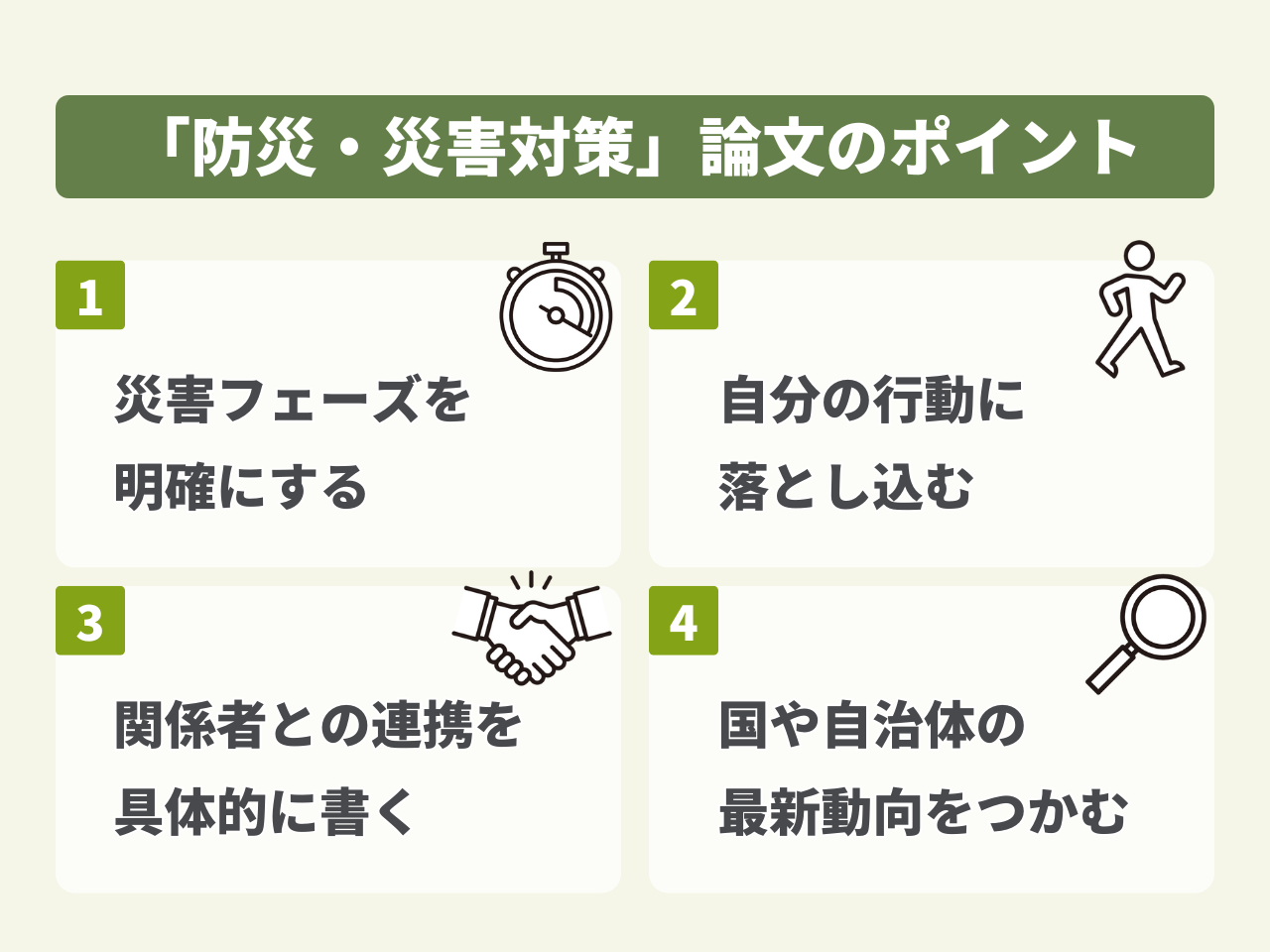

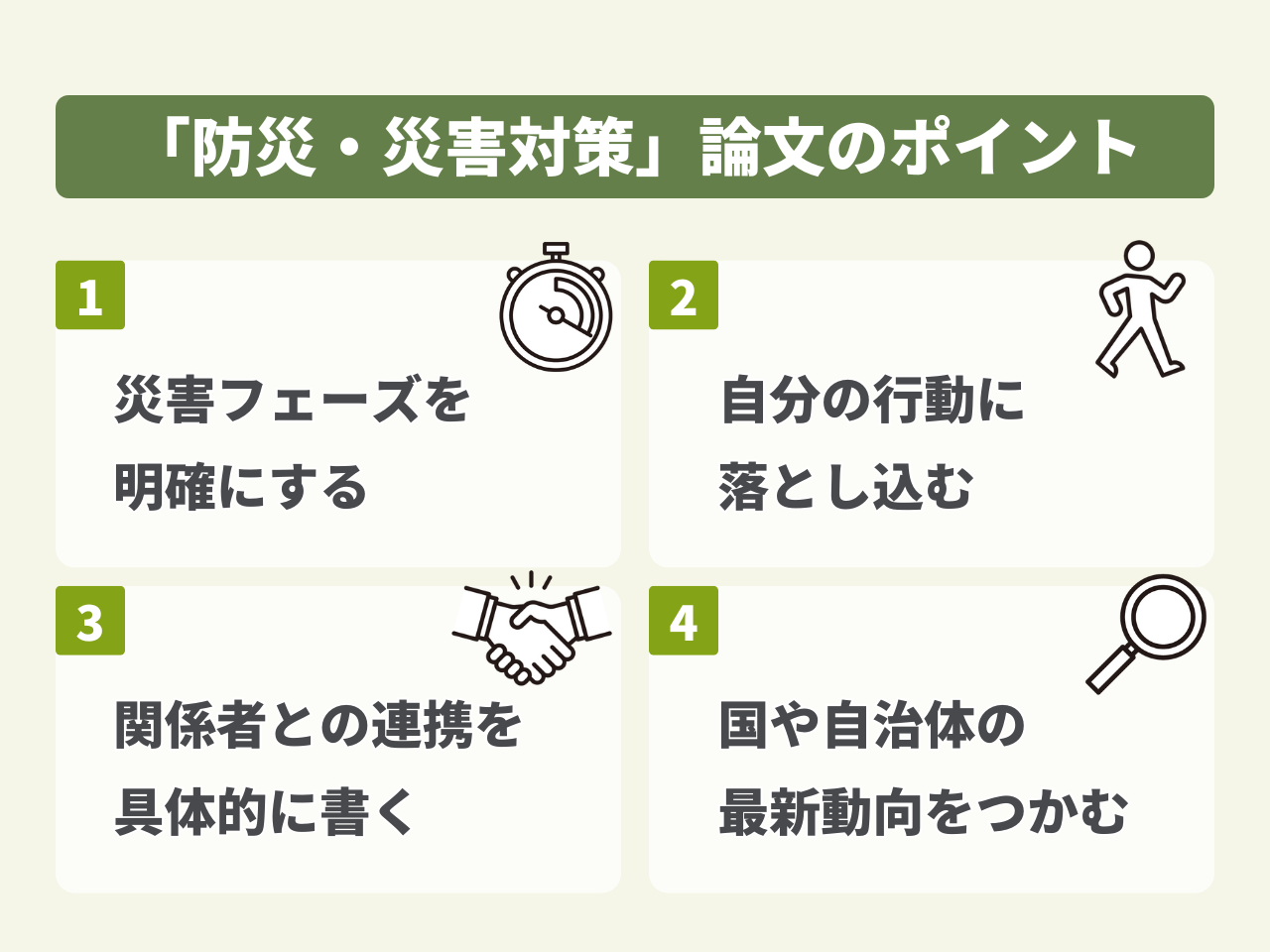

「防災・災害対策」論文を書くときの重要ポイント4つ

「防災・災害対策」に関する論文では、実際の災害対応に即した具体的な提案や視点が求められます。

必ず押さえておきたいポイントは4つ。

- 災害対応フェーズを明確にする

- 自分の行動に落とし込む

- 関係者との連携を具体的に書く

- 国や自治体の最新動向をつかむ

1.災害フェーズを明確にする

防災・災害対策は、大きく以下の3つのフェーズがあります。

- 事前(予防・備え)

ハザードマップ整備、防災訓練、備蓄整備、情報伝達体制構築、インフラ強化など - 発災時(応急対応)

人命救助、避難所運営、情報収集・伝達、緊急物資輸送、ライフライン応急復旧など - 復旧・復興

生活再建支援、インフラ復旧、産業復興、コミュニティ再生、より災害に強いまちづくりなど

論文では、どのフェーズに焦点を当てるのかを明確にすることが重要。

災害フェーズを明確にすると、論点が整理され、一貫性のある主張ができます。

たとえば「事前」に焦点を当てるなら予防策や備えの強化、「発災時」には迅速な応急対応、「復旧・復興」は被災者支援や未来に向けたまちづくりなどを中心に書きます。

問題文をよく読み、「何が問われているのか?」を考え、災害フェーズをしっかり見極めて書くようにしましょう。

「どの災害フェーズについて書くのか」をはっきりさせるのがスタートです。

2.自分の行動に落とし込む

「防災体制を強化すべき」「住民との連携が重要」といった一般論を書くだけでは、論文は評価されません。

昇任試験では、あなた自身が昇任後の役職(例:係長、課長補佐など)として、具体的にどのように考え、行動するのかを書くことが重要です。

- 具体的な役割

自分の部署や担当業務と関連付け、どのような役割を担うのか - リーダーシップ

部下や関係者にどのように働きかけ、連携を図るのか - 課題解決への貢献

具体的な課題に対して、自分のどのような知識や経験を活かし、解決に向けてどのように貢献するのか

「あれがダメ、これがダメ」という批評家や、「(第三者が)するべきだ」という他人事ではNG。

「課題解決のために、自分には何ができるか?」という当事者意識を持ち、自分の経験やエピソードを交えながら、具体的に書くこと。

これが論文の説得力や個性となり、高い評価につながります。

昇任後の自分をイメージして、どう行動するのかを具体的に書きましょう。

3.関係者との連携を具体的に書く

災害対応は、行政だけで完結するものではありません。

庁内部署はもちろん、消防・警察・自衛隊・地域住民・地域自主防災組織・NPO/NGO・企業など、さまざまな関係者との連携が不可欠です。

論文では、「誰と」「何を」「どのように」連携するのかを具体的に書くことが重要です。

- 情報共有

どのような情報を、どのタイミングで、どんな手段で共有するのか - 役割分担

平時から、災害発生時の役割分担をどのように明確にしておくのか - 連携体制の構築

どのように連携会議や合同訓練などを実施し、顔の見える関係を構築していくのか

視野を広げて考え、具体的な連携策を示すことで、調整能力や組織的な視点をアピールできます。

自分一人でできることは限られます。関係者と協力することで、解決策の提案の幅がグッと広がりますよ。

4.国や自治体の最新動向をつかむ

防災・災害対策は、国や自治体が重点的に取り組んでいる課題です。

法改正や制度の見直しも多いため、最新情報をきちんと把握しておく必要があります。

- 国の動向

防災基本計画、国土強靱化基本計画、関連法令の改正(例:災害対策基本法)、デジタル技術(AI、ドローンなど)の活用動向など - 自治体の動向

地域防災計画の見直し内容、ハザードマップの更新情報、過去の災害からの教訓を踏まえた独自の取り組み、近隣自治体との連携状況など

ただ情報を羅列するのではなく、これらの動向が自治体や自分の業務にどう影響し、どのような対策が必要になるのかという視点で考えること。

これにより、情報収集能力と問題意識の高さを示すことができます。

防災分野では、用語や制度がどんどん変わっていきます。「今はどうなのか?」を意識して、知識をアップデートすることが重要です。

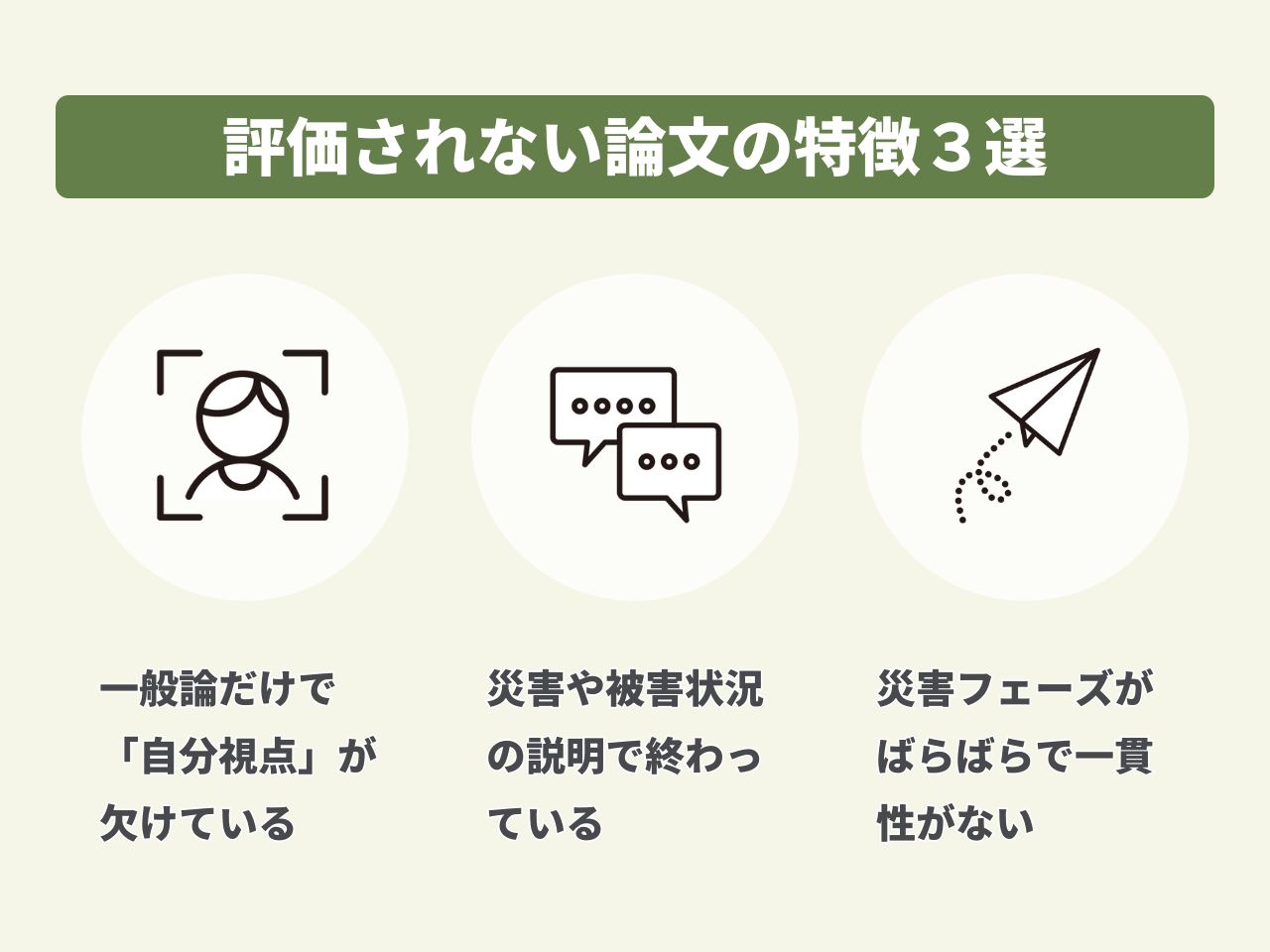

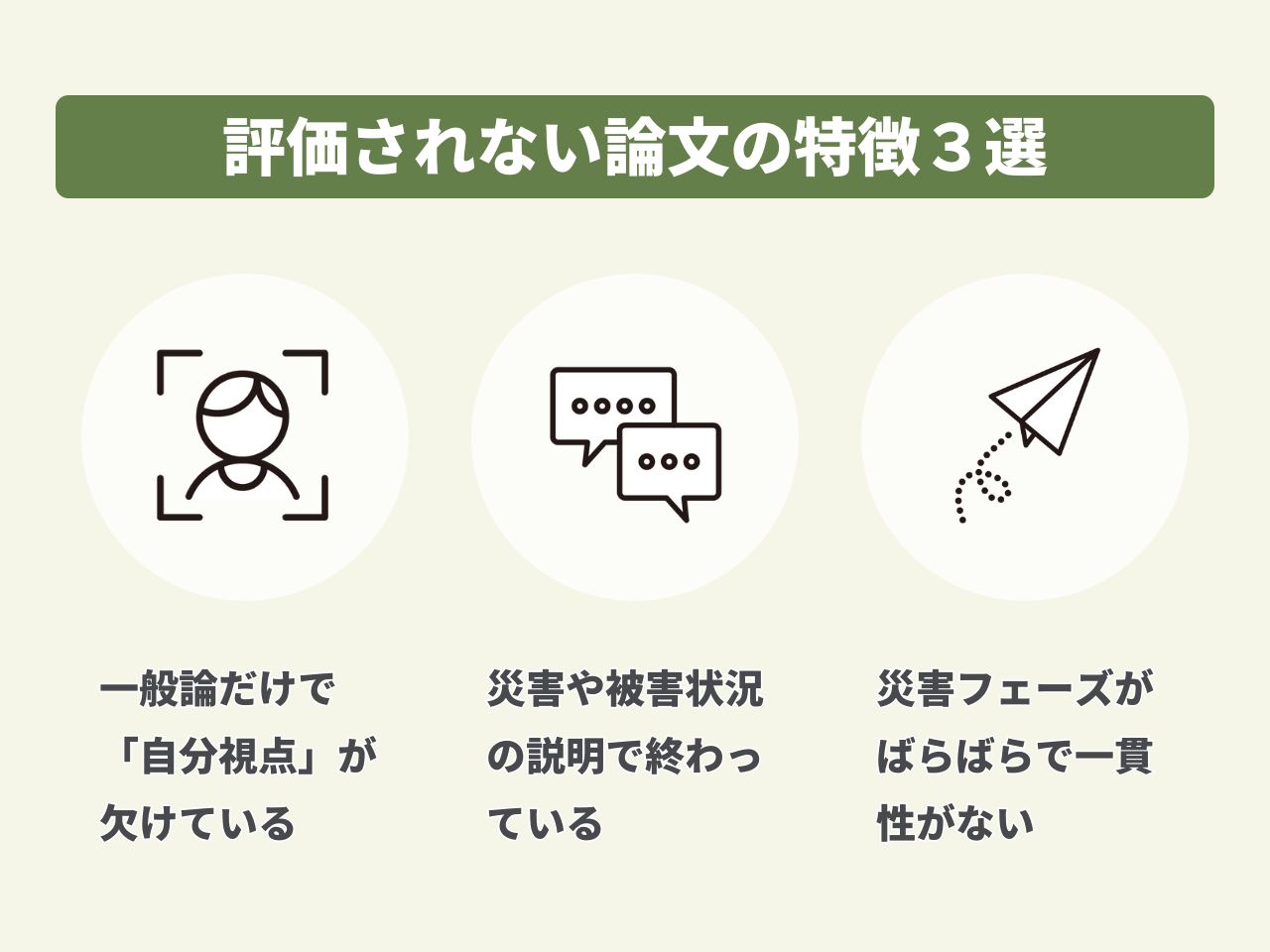

よくあるNGパターン:評価されない「防災・災害対策」論文の特徴3選

論文には、絶対的な正解はありません。

しかし「これをやったらダメ」というNGパターンがあるのも事実。

ここでは論文でよくあるNG例を紹介し、なぜダメなのかという理由も解説します。

- 一般論だけで「自分視点」が欠けている

- 災害や被害状況の説明で終わっている

- 災害フェーズがばらばらで一貫性がない

1.一般論だけで「自分視点」が欠けている

NG例①

「防災対策は重要であり、自治体として防災力を強化すべきだ。」

なぜNGか

たしかに正論ですが、具体性がなく誰にでも言える内容です。

採点者が知りたいのは、「受験者自身は何を考え、どう行動するか?」ということ。

「自分はどのように行動するのか」が書かれていないと、当事者意識が低いと判断されてしまいます。

改善例

「防災対策は重要である。そこで私は〇〇の経験を活かし、地域自主防災組織と連携して△△地区の防災力強化に取り組んでいく。」

「防災対策は重要だ」だけで終わらせず、そこから具体的な行動につなげて書くことが重要です。

自分の知識や経験を活かして、「どう行動するか」を書くのがポイントです。

2.災害や被害状況の説明で終わっている

NG例②

「南海トラフ地震は〇〇プレートの沈み込みによって発生し、過去の記録では甚大な津波被害が報告されている。家屋倒壊の危険も高く、対策が急務である。」

なぜNGか

論文を書くなら、災害に関する知識があることは前提です。

その知識を披露するだけでは評価されません。

重要なのは、その知識や過去の教訓を踏まえて「どのような課題があり、それをどう解決していくのか」という未来に向けた具体的な提案です。

改善例

「南海トラフ巨大地震が発生した場合、現状の避難計画では〇〇という課題がある。この課題を解決するため、私は△△を推進することが効果的だと考える。」

災害の説明は最小限にして、課題と解決策に重点を置くこと。

解決策の提案は、固有名詞や数字を入れて、読み手が具体的にイメージできるように書くと効果的です。

いきなり本文を書かず、まずは課題と解決策を箇条書きすること。

構成をつくるのが、良い論文を書くコツです。

3.災害フェーズがばらばらで一貫性がない

NG例③

「災害発生時には迅速な避難誘導が重要であるため、平時から地域防災力の向上を図る必要があり、また、復旧期には被災者支援も欠かせない。」

なぜNGか

事前・発災時・復旧復興期の話が整理されていないため、「結局、この論文で何が言いたいのか?」がわかりません。

論点がブレていると、論理的思考力が低いと見なされてしまいます。

改善例

災害発生時に住民が迅速かつ安全に避難できるようにするためには、平時からの地域防災力の向上が不可欠である。 具体的には、自治会や地域自主防災組織と連携し、地域住民を対象とした実践的な防災訓練や、ハザードマップを用いた図上訓練を定期的に実施することが重要である。

論文では、「どの災害フェーズについて書くのか」を明確にすることが重要 。

複数のフェーズについて書く場合は、それぞれの関連性を明確にした上で、論理的なつながり(例:事前の備えが、発災時の対応をどう助けるのか)をきちんと示す必要があります。

災害フェーズは、広げずに絞る。

絞ることで具体的に書きやすくなりますよ。

自分の業務でも書ける!防災テーマに落とし込むコツ

「自分は防災担当じゃないから、論文が書きにくい…」と感じる方もいるかもしれません。

しかし災害対応は全庁的な取り組みであるため、どのような部署・業務であっても、防災との関わりを見出すことができます。

多くの場合、それぞれの部署で災害時の役割が決められています。

| 部署 | 防災に関する業務の例 |

|---|---|

| 人事・総務 | 職員の安否確認・参集体制の整備、庁舎のBCP(業務継続計画)策定・訓練など |

| 情報システム | 災害時における情報通信網の維持・確保、情報システムのバックアップ体制、住民への情報発信ツールの整備・運用など |

| 税務・財政 | 被災者への税の減免措置、罹災証明書の発行、災害復旧のための財源確保、補助金申請支援など |

| 福祉 | 福祉避難所の指定・運営体制整備、要配慮者の個別避難計画作成支援、生活再建支援など |

| 土木・建設 | インフラ(道路、橋梁、河川など)の耐震化・強靭化、迅速な応急復旧、開発許可における防災上の指導など |

| 環境 | 災害廃棄物の処理計画策定、避難所等の生活環境・衛生対策など |

| 教育委員会 | 学校施設の耐震化・安全確保、児童生徒への防災教育の充実、学校を避難所として活用する場合の運営体制整備など |

「もし大規模災害が発生したら、自分の担当業務はどんな影響を受ける?どんな対応が必要?」

「住民のために、自分の部署として何ができる?」

これを考えておけば、「防災・災害対策」テーマの論文で書くべきことが見つかるはずです。

難しく考えすぎず、「普段やっている業務はどうなるか?」「災害時はどんな業務を担当することになるか?」をイメージしてみましょう。

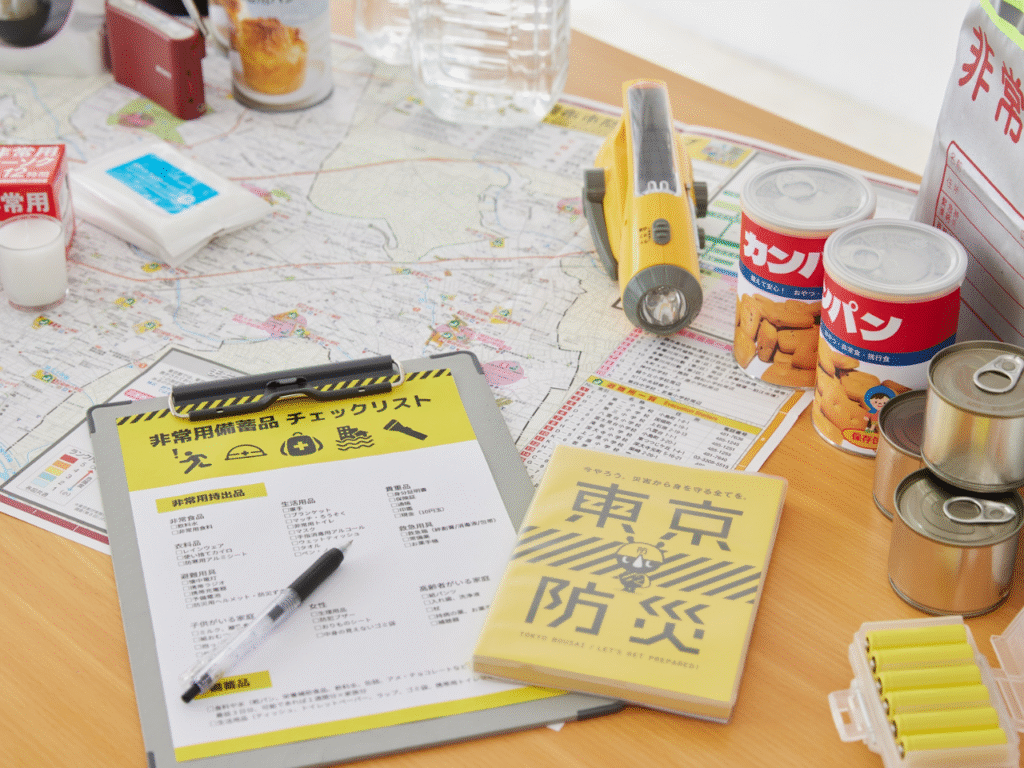

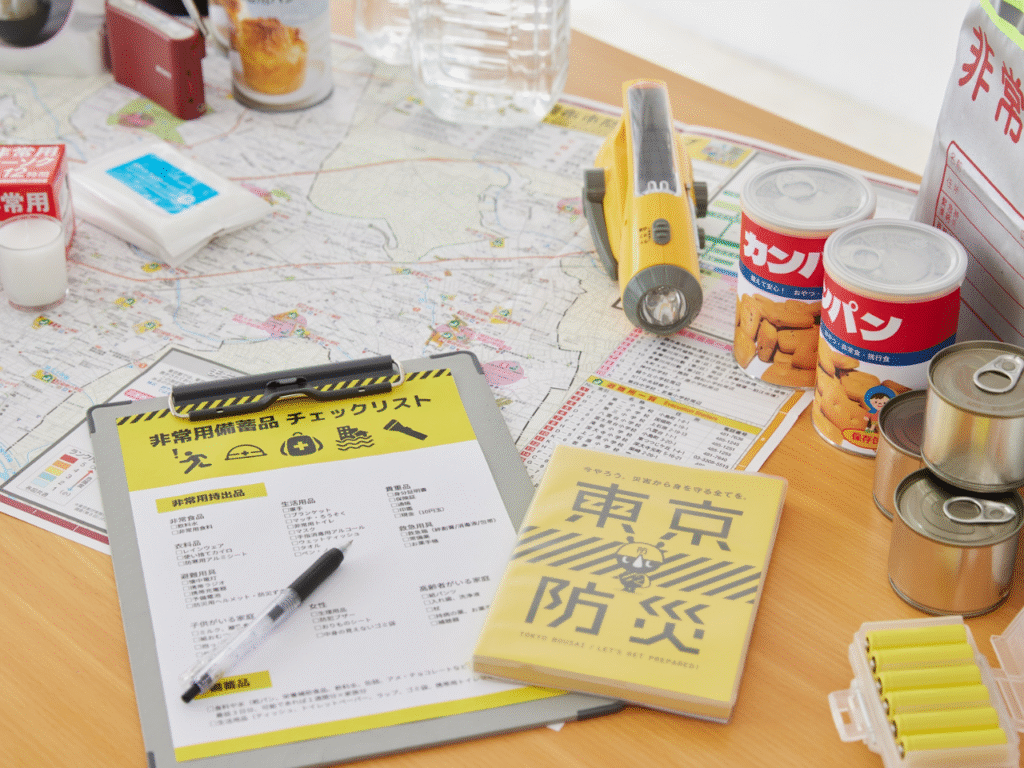

ここで差がつく!防災テーマ論文でやっておくべき準備3選

「防災・災害対策」のテーマで良い論文を書くには、事前準備が必要です。

特に、以下3つの準備をしておくのがおすすめ。

- 防災の基礎知識を身につける

- ハザードマップで地域特有の災害リスクを把握する

- 自治体の「地域防災計画」を読む

防災の基礎知識を身につける

「防災・災害対策」は専門用語が多く、論文試験では多様な切り口で出題されます。

そのため、まずは基礎知識を身につけておくことが重要です。

- 知識の範囲

災害の種類(地震、風水害、火山噴火等)とそのメカニズム、災害時に取るべき行動(避難、情報収集等)、関連する法律や計画、基本的な防災用語(ハザードマップ、BCP、自助・共助・公助など) - 学習方法

公的資料:内閣府防災、気象庁、国土交通省、所属自治体のウェブサイト、地域防災計画、ハザードマップ等を活用する

書籍・報道:防災関連の書籍、自治体職員向けの実務書、新聞・ニュースで最新情報の収集

テーマに関する情報をまとめた一覧表を作成し、関連キーワードや重要事項を整理するのも効果的です。

基礎知識があれば、どのような出題にも落ち着いて対応できますよ。

ハザードマップで地域特有の災害リスクを把握する

ハザードマップはそれぞれの自治体が作成・公表している、地域のリスクを理解するための基本資料 。

国土交通省のポータルサイト「重ねるハザードマップ」は、全国のハザードマップを確認できて便利です。活用してみましょう。

- 想定される災害

地震(想定震度、液状化リスク)、洪水(浸水想定区域、浸水深)、土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れ)、津波、高潮など、地域によって想定される災害の種類と危険箇所 - 避難情報

指定緊急避難場所、指定避難所の位置、安全な避難経路

ハザードマップを活用すれば、地域の実情を踏まえた実効性のある提案ができます。

災害の種類やリスクは地域によって異なるため、しっかり特徴をつかんでおきましょう。

自治体の「地域防災計画」を読む

時間があれば、自治体の「地域防災計画」にも目を通しておきましょう。

地域防災計画は、その自治体における防災・災害対策の基本。

かなりボリュームがあるので、ポイントを絞って確認するのがおすすめです。

- 被害想定:地域で被害が大きいと想定される災害の種類、その具体的な被害想定(人的・物的被害)

- 対策・体制:主要な対策(備蓄物資、情報伝達、避難体制等)の現状、災害時の各部署の役割分担

- 関係者との連携:災害時応援協定を締結している他の自治体や民間企業の一覧

- 情報伝達手段:自治体の災害時の情報伝達手段(例:防災行政無線、コミュニティFM、防災アプリなど)

- 訓練:過去数年間に自治体が実施した防災訓練の内容

地域防災計画には、自治体の防災のすべてがまとめられています。

自治体全体の防災施策や方向性を理解することで、より具体的で説得力のある論文が書けるようになりますよ。

地域防災計画を読む人は少ないので、確実に差がつきます!

論文対策を効率化:テンプレ・構成・解説付きの「論文対策セット」noteで公開中

「評価される論文の構成や具体的な書き方を、もっと詳しく知りたい」

「忙しくて時間がないから、効率的に論文対策をしたい」

そんな方のために、「防災・災害対策」テーマに特化した論文対策セットをnoteで限定公開しています。

- すぐに使える論文テンプレート:論文A評価の私が実際に書いた約1200文字の完成論文をマネできる

- 10分でわかるテーマ分析シート:防災の基礎知識や重要ニュース、関連キーワードをまとめてインプット

- 合格レベルの思考が身につく解説スライド:良い論文の書き方や型、よくあるNG例と改善例がわかる

- ”書ける” に変わる実践型ワークシート:ステップ式の書き込みシートで短時間に「書ける!」を体感

論文対策セットは、たった2時間で合格レベルの論文対策が完成します。

論文対策セットなら、もう「何から手をつけたらいいかわからない…」と悩む必要はありません。

試験直前でも、「私なら書ける!」と自信を持って論文に臨むことができるようになります。

このセットは有料ですが、無料でネットに落ちているテンプレやワークシートとはまったく別物。

論文A評価&昇任試験一発合格の公務員が、20時間以上かけて超作り込んだセットです。

随時アップデートも行っているので、情報が古くなって使えなくなってしまうこともありません。

論文テンプレ・テーマ分析・解説スライド・ワークシートすべて揃っているオールインワンの論文対策セットは他にはありませんよ。

- 防災テーマで何を書けばいいかわからない方

- 忙しくて論文対策に時間をかけられない方

- 効率よく、確実に合格に近づきたい方

あなたの挑戦を、全力でサポートします。

「いつかやろう」ではなく、

今日、この瞬間から、合格に向けて一歩踏み出しませんか?

▼今すぐ「論文対策セット」をチェックする!

「防災・災害対策」テーマの論文は“型と準備”があれば誰でも書ける!

公務員昇任試験の論文でよく出題される「防災・災害対策」。

重要なのは、評価される ”型” を知り、きちんと ”準備” すること。

- 災害フェーズを整理し

- 「自分ならどう行動するか」を考え

- 具体的な行動を書く

この3つを意識すれば説得力は一気に高まり、合格レベルの論文を書けるようになりますよ。

まずは、できることからスタートしてみましょう。

- 「災害が起きたら、自分の部署はどのような業務をするのか」を一つ考えてみる

- 地域のハザードマップを見て、災害リスクを具体的にイメージしてみる

こうした一歩が、論文力アップにつながります。

とはいえ、

「いざ自分で書こうとすると難しい…」

「忙しくて、論文の準備をする時間がない」

そう感じた方には、論文テンプレート・テーマ分析シート・解説スライド・実践ワークシートをまとめた「論文対策セット(防災・災害対策)」も用意しました!

実際に「何をどう書けばいいか」をサポートする内容で、約2時間で論文が書けるようになりますよ。

効率的に論文対策を進めたい方はぜひ活用してください!

あなたにも、きっと書けます。

焦らず、一歩ずつ、今できることから始めましょう。

試験合格に向けて、一緒に頑張っていきましょう!