「昇任試験の勉強、始めたいけど毎日忙しくて時間がない…」

「残業が多くて、家に帰って勉強なんてできない…」

「仕事や家庭と両立しながらどうやって勉強するの?」

公務員として日々仕事をしていると、「昇任試験の勉強時間がない…」と悩んでいる人は本当に多いです。

私は、昇任試験の論文でA評価を獲得し、一発合格することができました。試験当日まで約1ヶ月という短い期間だったので、なんとか工夫して勉強時間をつくり出せるよう時間管理を意識していました。

そこでこの記事では、私のリアルな体験をもとに「合格するための勉強スケジュールや時間管理のコツ」を解説します。

- 昇任試験の勉強を始める時期

- 具体的な勉強スケジュールの立て方

- 私の勉強スケジュール【体験談】

- 時間管理のコツ7選

この記事を読めば、限られた時間でも最大の成果を出す方法がわかり、「これなら自分にもできるかも!」と自信を持って試験勉強に取り組めるようになります。

昇任試験の合格はスケジュール管理がカギ

「昇任試験の勉強、何から手をつければ…」と悩む方は多いもの。

私がお伝えしたいのは、試験勉強を始める前にぜひやってほしいのが「スケジュール管理」です。

日々の業務だけでも非常に忙しい

部署によっては残業や休日出勤も当たり前

家に帰れば家事や育児が待っていて、毎日やるべきことが山積み

自分の時間なんてほとんどない…

このような状況で試験勉強を両立するのは、正直かなり大変です。

これは事実として、受験者全員が同じスタートラインに立っているわけではありません。「あの人は時間があっていいな…」なんて、つい他人と比べてしまう気持ちもよくわかります。

それでも、昇任試験に合格するためには準備が必要です。

昇任試験は、人との勝負ではなく、自分との勝負。人と自分を比べても意味はありません。

自分は自分として、合格をつかむために戦っていくしかないのです。

大事なのは「今の自分の環境の中で、どうやって勉強時間を確保し、最大限の成果を出すか?」を考えること。

ハル

ハルスケジュール管理と時間の使い方が、合否を分けるカギになります!

昇任すると、業務量が増えるのは事実。

自分の仕事をきちんとするだけでなく、部下やチーム全体のマネジメントも求められます。

つまりスケジュール管理や時間管理のスキルは、昇任後の業務をスムーズに進める上で、絶対に欠かせない「土台」になるのです。

「スケジュールを立てるのが苦手…」

「時間を上手く使えない…」

そう感じているなら、それが昇任後に大きな課題になるかもしれません。

だからこそ昇任試験は、スケジュール管理や時間管理スキルを高めるための良い練習にもなります。

時間管理は超重要スキル。大変ですが、前向きに捉えて乗り越えましょう!

昇任試験の勉強はいつから始める?最適な時期を徹底解説

結論から言うと、「できるだけ早く始めたほうがいい」。これが答えです。

でも、あまりに早く始めてしまうと「モチベーションが続かない」「中だるみして勉強できなかった」などのデメリットもあります。

実は、最適な開始時期は、性格や状況によって一人ひとり異なります。

毎日コツコツと計画的に進めるのが得意なタイプ

直前にならないとエンジンがかからない短期集中型タイプ

一日に確保できる勉強時間が比較的多い人

仕事や家庭の事情で、まとまった時間が取れない人

大切なのは、まず自分のタイプを客観的に把握すること。

それから職場の繁忙期やプライベートの予定などを考えた上で、余裕を持って少し早めにスタートすることです。

試験の種類別に、具体的な目安を紹介します。

ぜひ、自分の性格や状況と照らし合わせながら、最適なスタート時期を見つける参考にしてください。

筆記試験:まずは出題範囲を確認

どんな試験?

多くの自治体で、地方自治法・地方公務員法・行政法などが出題されます。まずは、試験範囲をしっかり確認することがスタートです。

問題集は1回で完璧にしようとせず、何度もくり返して知識を定着させる方法がおすすめです。

具体的な勉強法は、「【体験談あり】公務員の昇任試験合格に必要な能力と勉強法を紹介」の記事で解説しています。

いつから始める?

試験範囲の広さや、一日にどれくらい勉強時間を確保できそうかによって変わります。

一般的には3ヶ月くらい前から準備を始められると、心に余裕が持てるでしょう。どんなに遅くても、試験の1ヶ月前には本腰を入れたいところです。

ポイント

「平日は残業でほとんど時間が取れない…」という方は、余裕を持って早めにスタートしましょう。毎日30分でもいいので、少しずつ積み重ねていくのがおすすめです。

まとまった時間が確保できない場合でも、合格は十分目指せます!

論文:得意/不得意で大きく変わる

どんな試験?

与えられたテーマについて、自分の考えを論理的に、わかりやすく文章で表現する力が問われます。

出題テーマとしては、防災・少子高齢化・業務改善など、自治体によって特徴があります。過去の論文試験と同じテーマが出題されることも多いです。

いつから始める?

論文は「文章を書くことが得意か?」「書くことに慣れているか?」によって、必要な準備期間が大きく変わります。

苦手意識がある場合

早めに対策を始めるのがおすすめ。

だいたい試験の半年前くらいから、テーマに関する情報収集をして、書く練習を始めておくと安心です。

文章に苦手意識がある場合は、まずは書くことに慣れるのが大事です。

実際に論文を2〜3本書き上げてみましょう。完成までの流れやイメージをつかむことができ、本番での自信にもつながりますよ。

得意な場合

文章を書くのが得意な場合も、テーマについて調べたり、構成を考えたり、実際に書いて添削を受けたりする時間が必要です。

目安としては、2ヶ月前くらいに論文対策を始めるといいでしょう。

ポイント

論文対策は、以下の流れで取り組むのが基本です。

- 過去問から出題テーマを分析する

- 基本知識をインプットする

- 構成を考える

- 実際に書いてみる

- 添削してもらう

特に、過去問から出題テーマを分析することは欠かせません。

「どんなテーマが出題されるか」を知ることで、どのように対策するかの戦略を立てられます。

出題テーマを分析すれば、論文対策にかけるべき時間も見えてきますよ。

面接:「言語化」と「練習」がポイント

どんな試験?

これまでの経験や実績、問題解決能力、リーダーシップなどを、対話を通して評価されます。

主任・係長・管理職など、さまざまな昇任試験で面接を行う自治体が多いです。

いつから始める?

筆記や論文と比べると、短期間で集中して対策する方が多いです。

試験の1〜2週間前くらいから本格的に準備を始めるといいでしょう。

「人と話すのはちょっと苦手で…」という場合は、1ヶ月前くらいから少しずつ練習を始めると、心に余裕が生まれますよ。

ポイント

面接で大切なのは、「自分の考えや経験を、相手にわかりやすく言葉で伝える」こと。

そのために、面接対策でやるべきことは2つ。

- 自分の考えを言語化する

- 実際に話す練習をする

頭の中ではわかっていても、いざそれを人に伝えようとすると案外難しいもの。

鏡の前で話す練習をしたり、スマホで動画を撮って客観的に自分の話し方を見直したりするのが効果的です。

自信を持って試験当日を迎えられる状態をつくる、これがゴールです!

プレゼン:資料作成と発表練習は別モノ

どんな試験?

特定のテーマについて、スライドなどの資料を使って、わかりやすく説明・発表する能力が試されます。

面接試験の代わりとして、プレゼンを行う自治体もあります。

いつから始める?

プレゼン対策は、「資料を作る時間」と「発表練習をする時間」の2つにわけて考えましょう。

- 資料作成

-

テーマの情報収集、構成、スライドデザインなど、意外と時間がかかります。

パワーポイントなどで資料作成に慣れている場合は2週間程度。

あまり得意でない場合は1ヶ月ほど見ておくと安心です。 - 発表練習

-

資料ができたら、いよいよ練習です。

面接と同じく、試験の1〜2週間前から始めるのが目安です。

ポイント

プレゼン対策で最も重要なのは「発表練習」。実は、資料作成よりも発表練習に時間をかけるべきです。

なぜなら試験官が見ているのは、資料そのものではなく、発表者であるあなた自身だからです。

必ず時間を計り、実際に声に出して練習しましょう。

- 鏡の前で自分の表情やジェスチャーを確認する

- 動画を撮影して自分のクセ(早口・目線が泳ぐ・口癖など)を知る

- 改善点を意識しながら練習をくり返す

「クセの把握→改善点を意識→反復練習」のサイクルを回すこと。

この地道な努力が、試験本番での堂々としたプレゼンにつながります。

発表練習に時間をかけるのが、プレゼン成功の秘訣です。

忙しくてもできる!昇任試験の勉強スケジュール【具体例】

ここからは私の体験談も交えながら、具体的な勉強スケジュールについて解説します。

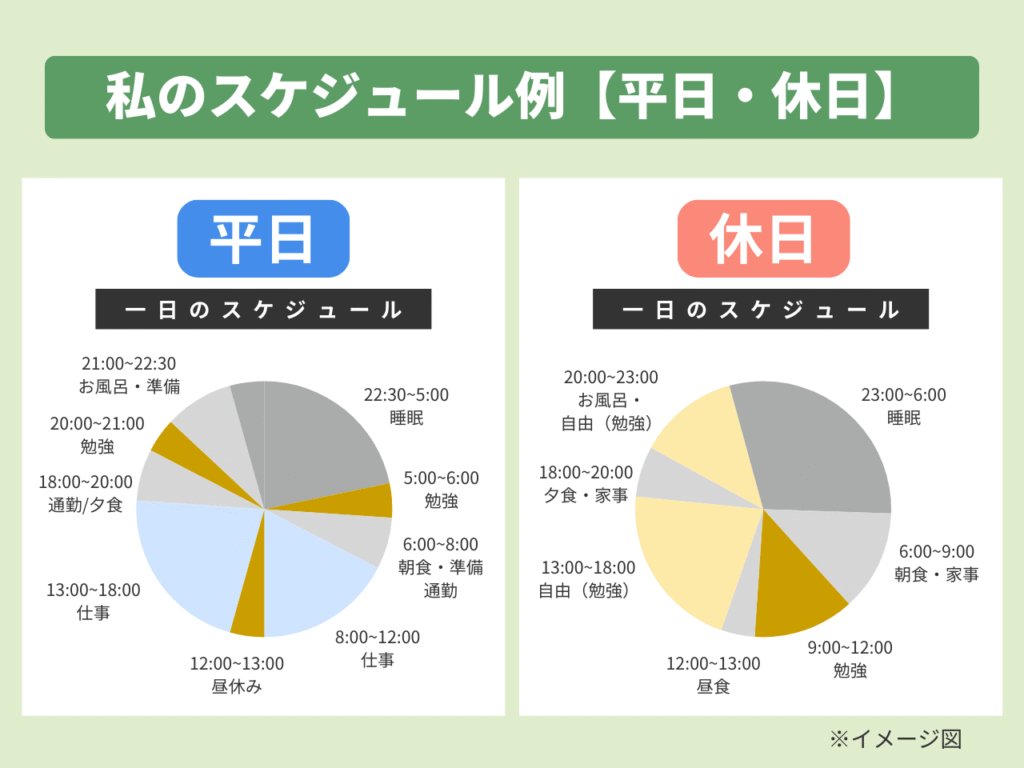

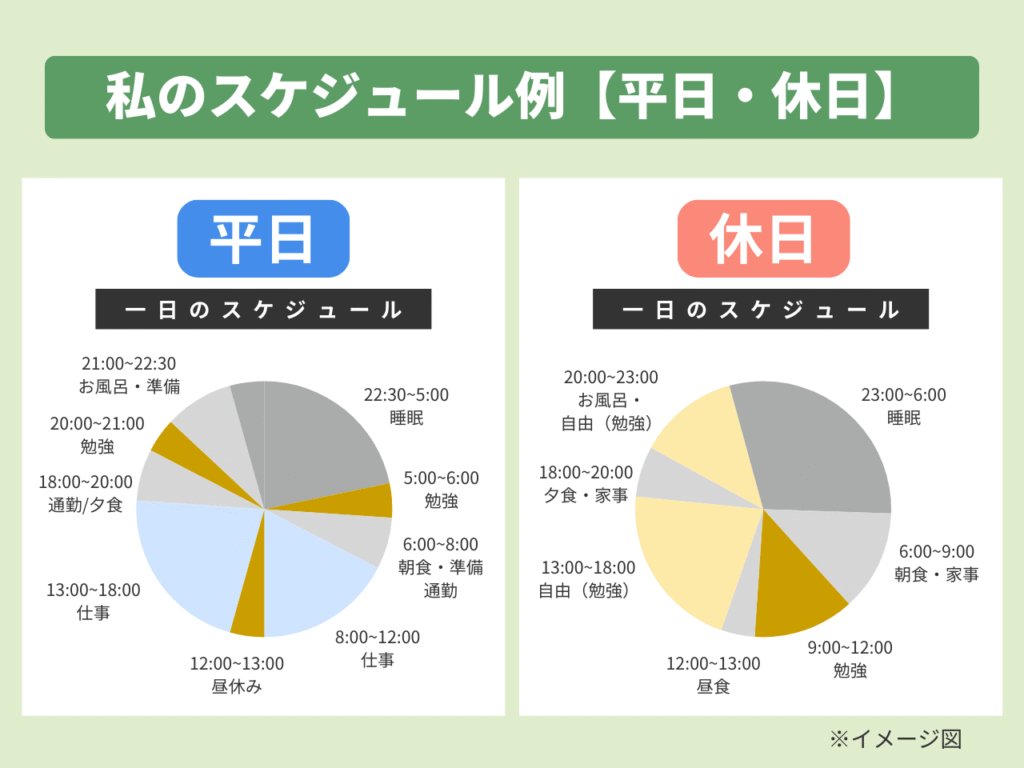

昇任試験の勉強スケジュールは、 仕事のある平日と休日の大きく2つに分けて考えるとイメージしやすいです。

平日の勉強スケジュール

平日は、朝から夕方(または夜)まで仕事があり、まとまった勉強時間を確保するのはなかなか難しいです。

おすすめは「朝・昼休み・夜」の大きく3つに分けてスケジュールを立てること。

「通勤時間」などのスキマ時間をどう活用するかも重要です。

朝:脳のゴールデンタイムには思考系の作業

朝は、集中力が求められる作業に最適な時間。実は、脳のパフォーマンスが最大化されるゴールデンタイムです。

起床後の脳はクリアな状態で、思考力や集中力が非常に高いと言われています。

たとえ短時間でも、質の高い勉強ができるのが朝の良いところ。

朝におすすめなのは、思考力が求められる作業をすることです。

- 問題集の解説をじっくり読み込む

- 論文の構成を書いてみる

効率的に知識を吸収できるだけでなく、出勤前の限られた時間だからこそ、逆に集中力が高まるというメリットもあります。

朝は別の用事が入りにくいので、自分次第で自由に使える貴重な時間です。

朝に勉強時間を確保できれば、1日の良いスタートを切れます。「今日も頑張った!」という達成感が得られ、気分も良くなります。

朝の時間をしっかり活用していきましょう!

忙しい人ほど、朝のスケジュールが試験合格のカギ。

頭がスッキリしている朝の時間をいかに有効活用できるかが、試験勉強を両立させるための重要ポイントです。

昼休み:20〜30分のインプット&思考整理

昼休みの時間も、試験勉強に使えます。

昼ごはんの後、20〜30分程度の時間。短時間でもできることは意外とあります。

- 論文テーマに関する知識のインプット

- テーマの要点や自分の考えをメモ

論文試験では、自治体の抱える課題がテーマとして出題されることがあります。

予算概要や主要な施策をまとめた資料、広報誌などに目を通すのも、昼休みにできるおすすめ勉強法です。

また面接対策として、職場の課題や、それに対する自分なりの解決策を考え、キーワードだけでもメモに残しておくのも効果的です。

意識すれば、昼休みも貴重な勉強時間になります。

睡眠不足などで眠い時は、無理せず、15分程度の短い仮眠(パワーナップ)をとるのもいいでしょう。

少し仮眠すれば頭がスッキリして、午後の仕事や勉強の効率が上がりますよ。

夜:新しい知識のインプット or 思い切って休息

もし夜にまとまった勉強時間を確保できるなら、新しい内容を学んだり、暗記したりする作業がおすすめです。

なぜなら睡眠中に記憶が整理され、知識として定着しやすくなるからです。

翌朝にその内容を復習することで、記憶の定着効果をさらに高められます。

- 問題集を解く

- 一問一答などの暗記をする

でも、無理は禁物です。夜に勉強時間がとれない日もあるでしょう。

疲れがたまっているとき、残業で帰りが遅いときに、無理して夜遅くまで勉強するのは逆効果。

そんな日は「今日はもう終わり!」と割り切って早めに寝て、その分、朝少し早く起きて勉強するほうが効果的です。

試験勉強は長期戦。無理せず続けられるペースを守るのが大事です。

夜の勉強は、「できたらラッキー」くらいの気持ちで、できる範囲で取り組む。

この割り切りも、長期戦を乗り切るためには大事な考え方です。

通勤時間:移動しながらインプットや思考整理

毎日の通勤時間も、意識すれば貴重な勉強時間に変わります。

通勤方法によって異なりますが、特に電車通勤などで比較的長い時間がとれる場合は、しっかり活用するのがおすすめです。

- 電車でYouTubeなどの学習動画を見る

(音声だけでもOK) - 一問一答形式の問題集アプリで復習

通勤時間が片道30分の場合、往復1時間。積み重ねていけば、まとまった勉強時間になりますよ。

通勤時間が短い場合は、スケジュールを考えるなど思考整理がおすすめです。

休日の勉強スケジュール

仕事のない休日は、まとまった時間を確保できるため、集中して勉強を進める絶好のチャンス。

重要なのは、ただ長時間勉強することではなく、1日の時間の使い方をしっかり意識すること。

午前中は集中力が高いため、思考力が必要な作業に取り組むのがおすすめです。

午後は、手を動かす作業に取り組むといいでしょう。

- 【午前中】

-

- 2〜3時間集中して論文を1本書き上げる

- 面接対策として、これまでの経験の棚卸し・職場の課題と解決策を書き出す

- 【午後】

-

- 筆記試験の過去問に挑戦する

- 午前中に勉強した内容を復習する

休日は、積極的にリフレッシュの時間を確保するのも効果的です。

平日は、仕事と勉強の両立。休日は、丸一日ずっと勉強。これではストレスがたまるのも当然です。

だからこそ休日は、意識的にリフレッシュの時間をスケジュールに入れるのがおすすめ。

好きな音楽を聞く

映画を1本見る

軽い運動をする

自分の好きなことをして気分転換をするのが、モチベーションを維持する秘訣です。

休日は、「何をどこまでやるか」という1日のゴールを決めて、それを達成するために集中して勉強する。

それと同時に、自分の好きなことをしてリフレッシュする時間もつくる。

ダラダラ勉強するより、時間を決めて集中するのが効果的!

目標を明確にした上でスケジュールを考え、「勉強」と「息抜き」のメリハリを意識するのが、休日を最大限に活用するコツです。

【体験談】残業あり・休日出勤ありでも合格!私の昇任試験勉強スケジュール

私が実際にどんな勉強スケジュールを立てていたか、体験談をお伝えします。

少しでも参考になればうれしいです。

- 当時の私の状況

-

- 残業時間:昇任試験の時期は繁忙期ではなく、月10時間程度。

- 休日出勤:月に1〜2回程度。

- 通勤時間:片道約20分。徒歩&電車で通勤。

- その他:当時は一人暮らし。家事の時間は必要だが、比較的自分で時間をコントロールしやすい環境。

1日の勉強スケジュールの例

私の1日の勉強スケジュールを平日・休日に分けると、以下のイメージです。

平日

朝

5時頃に起床。そこから約1時間、筆記試験の勉強(問題集の復習、動画を見るなど)。

その後、お弁当の準備や朝食、家事を済ませて出勤準備。

朝食や歯磨き中も、動画を見て筆記試験の勉強。

昼休み

お弁当を食べた後、残り20〜30分を勉強時間に。

筆記試験対策として動画を見たり、面接対策として職場の課題や改善策を考えてメモしたりしていた。

夜

18時半頃に帰宅。夕食中も、動画で筆記試験の勉強。

食後に1時間程度、筆記試験の問題集を解く。その後はお風呂に入って就寝、という流れ。

残業で帰宅が大幅に遅くなった日は、無理せず動画を見るだけにして、睡眠時間の確保を優先した。

通勤時間

通勤は片道約20分。スケジュールを考えるなど、頭の中を整理する時間にしていた。

電車の中で、タスクをスマホのメモに書き出したり、ふと浮かんだ職場の課題や解決策のアイデアなどをメモすることも。

休日

休日は仕事や予定が入ることもありましたが、連休の場合はできるだけ1日は「家で勉強する日」にするように意識していました。

特に予定がなければ、以下のような勉強スケジュールを立てていました。

午前中

3時間程度を「勉強タイム」として確保。

筆記試験の過去問を時間を計って解いたり、何度も間違えた問題の解説を読み込んだりしていた。

午後

午前中に自分の決めた範囲まで終わっていれば、午後は家事をしたり読書したりと自由時間に。

自分の決めた範囲まで終わっていなければ、勉強タイムを継続。終わるまでひたすらやる。

休日も、食事や歯磨き中は動画で勉強。平日の生活習慣を崩さないよう心がけていました。

私がスケジュールを立てるとき意識していたこと

「時間」ではなく「タスク」を管理する

「今日は〇時間勉強する」という目標設定ではなく、「今日は何をどこまでやるか」という具体的なタスクを決めるようにしていました。

自分の決めたタスクが終われば、予定している勉強時間が残っていても、その日は終了!

あとは自由に時間を使うようにしていました。

こうすれば自然と集中して勉強するようになり、このメリハリが効果的だったと思います。

「早く遊びたいから、頑張って宿題を終わらせる」そんな感覚に近いですね。

「リフレッシュタイム」も計画に入れる

意識的にリフレッシュの時間を確保することは重要です。

私も好きな音楽を聴いたり、軽い運動をしたりと、自分なりのストレス発散方法を見つけて実践していました。

お風呂のお湯はりを待つ時間に好きな音楽を聴く

「休む=サボる」ではありません。計画的に息抜きの時間をつくることが、勉強効率アップや長期的なモチベーション維持につながります。

あらかじめスケジュールに入れておくと、罪悪感もなくなります。

完璧なスケジュールを目指さない

毎日計画どおり、完璧に進められる人なんてほとんどいません。私もそうです。

大切なのは、自分に合った勉強スケジュールを見つけて、無理なく続けられる仕組みをつくること。

計画どおりに進まないのはよくあることだと割り切る。完璧なスケジュールを目指さなくて大丈夫です。多少のズレは許容して、ちょっとずつ調整していけばいいのです。

調整していけば、スケジュールの精度も上がっていきますよ。

昇任試験合格をつかむ!時間管理のコツ7選

昇任試験に合格するためには、限られた時間の中で、いかに効率的に勉強を進められるかが重要です。

私が実践していた時間管理のコツを7つ紹介します。

- 「やめること」「やらないこと」を決める

- 朝活する

- できるだけ残業しない

- 「ながら時間」を活用する

- タスクを細分化する

- 目標からスケジュールを逆算する

- 余白の時間をつくる

1.「やめること」「やらないこと」を決める

一日は24時間。だからこそ、今の生活に「勉強時間」をプラスするには、何かを「やめる」必要があります。

今とまったく同じ生活をしながら、昇任試験の勉強を始めるのは無理。すでに水がいっぱいのコップに、さらに水を注ごうとするのと同じ。

何か新しいことを始めるには、現状を見直し、やめる選択をするのが重要です。

- テレビを見るのをやめる

- スマホゲームをやめる

勉強時間を確保するために「これはやらない!」と決めておくのも効果的。

たとえば「試験1ヶ月前は友人と食事に行かない」「夜22時以降はスマホを見ない」など。具体的なルールを決めるのがおすすめです。

やめること&やらないことを決めておけば、今自分がやるべきことに集中できます。

勉強に集中できる環境を、自分でつくりだすのが大事です!

2.朝活する

朝の時間は、頭が最もスッキリしていて集中力が高まる絶好の勉強タイム。夜と比べると、日中の仕事による疲労も少ないため、質の高い学習ができます。

私自身、夜よりも朝のほうが勉強がはかどるのを実感しました。

夜に何回解説を読んでも理解できなかった問題が、朝は「あ、そういうことか」とすんなり理解できる。

疲れと眠気を感じる夜は、問題集を解くのにも時間がかかる。でも朝には2倍以上のスピードで進められる。

出勤前の30分〜1時間を活用して、試験勉強をするのがおすすめです。

朝活すると、気持ちよく1日をスタートできるのも大きなメリットですよ。

「朝にこれだけできた!」という達成感で、自然と気分も上がります。

3.できるだけ残業しない

勉強時間を確保するためには、残業を最小限にするのも重要。

たしかに、忙しい部署や繁忙期など、残業をゼロにするのは難しいかもしれません。

でも「どうせ今日も残業だ…」ではなく、「残業せずに定時で帰る!」と強く意識することがすべての始まりです。

自分が「残業しない」という意識を持つことで、脳が自然と「どうすれば時間内に仕事を終わらせられるか?」を考えるようになり、工夫や改善につながるからです。

私も「今日は残業しない!」と決めて、少しずつ残業時間を減らしていきました。

実は、この「どうすればできるか?」を考えるのは、非常に重要です。業務の優先順位を見直し、時間内に仕事を終えるために工夫する力は、昇任後にも必ず役立ちます。

残業を減らすためには、普段の仕事に対する姿勢も大事です。日々の仕事にきちんと取り組むことで、自然とまわりの人たちが昇任試験の挑戦を応援してくれるようになりますよ。

4.「ながら時間」を活用する

日常生活には、意外と活用できる「ながら時間」がたくさんあります。

通勤中はもちろん、食事中、歯磨き中、お風呂中など。私もこの「ながら時間」を意識して活用していました。

- 食事や歯磨き、お皿洗いをしながら筆記試験の学習動画を見る

- 通勤中の電車の中で、タスクや思い浮かんだアイデアをメモする

「〇〇しながら△△する」を習慣にすると、まとまった時間がなくても少しずつ勉強を進められるようになります。

「ながら時間」を活用することで、無理なく勉強時間を増やせますよ。

特に、動画や音声学習がおすすめです。

5.タスクを細分化する

大きな目標を立てると、始める前から「なんかイヤだな…」と気持ちが重くなってしまいますよね。

そんな心理的ハードルを下げるためにも、勉強タスクはできるだけ細かく小分けにするのがおすすめです。

- 問題集を3つだけ解く

- 論文テーマのキーワードを5つ調べる

短時間で達成できるような、具体的な目標を立てることがポイント。タスクを細分化すれば、今自分が何をすべきかが明確になり、迷わず取り組めますよ。

小さな「できた!」を積み重ねることで、達成感も得られやすく、モチベーションにもつながります。

階段をひとつずつ上っていくように、小さなゴールを設定して着実に積み上げていきましょう。

小さな一歩を積み重ねることが、大きな成果につながります!

6.目標からスケジュールを逆算する

勉強を効率的に進めるには、試験日から逆算してスケジュールを立てるのが重要です。

逆算してスケジュールを考えると、「いつまでに・何を・どれだけやるか」が明確になります。

- 逆算で考えるスケジュールの例

-

「試験当日までに問題集を3周する」という最終ゴールを設定

最終ゴールを達成するために必要な時間を考え、見積もる

「今週は◯ページ進める」「今日はこのテーマをやる」など週・日単位のタスクに落とし込む

まずは最終ゴールを決める。それからタスクの順番です。

逆算でスケジュールを組むと、目標と今の状態をチェックしながら進められます。

試験直前になって「全然準備できてない!」と焦るようなこともなくせますよ。

7.余白の時間をつくる

私はあえて「何も予定を入れない余白の時間」をあらかじめスケジュールに組み込んでいました。

仕事をしていると、「計画どおりに進まない…」そんな日もあります。

びっしり詰まったスケジュールは、ちょっと遅れると「またできなかった…」と自己嫌悪に陥りがち。これではモチベーションが続きません。

でも「余白の時間」をつくっておけば、予定どおりに進まなかったときの調整や、急な予定にも対応できる心の余裕につながります。

余白の時間をつくる意識は、仕事のイレギュラー対応にも役立ちました。

「予定どおりに進めばラッキー」くらいの気持ちでいること。

心に余裕をもつことが、昇任試験という長期戦を乗り切るための秘訣です。

スケジュール管理と時間術で昇任試験を突破しよう!

日々の仕事はもちろん、家事や育児、やるべきことはたくさんあります。そんな忙しい中、昇任試験の勉強を両立するのは、かなり大変です。

でも、この記事で紹介したスケジュール管理や時間術を意識すれば、限られた時間をうまく活用して成果を出せるようになりますよ。

「これなら自分にもできそう」と思えるヒントが、きっとあるはずです。

しっかり準備をすれば、自信を持って試験に臨むことができ、それが合格につながります。昇任試験を通して身につけた時間管理スキルは、昇任後の自分を支えてくれる心強い味方にもなってくれます。

まずはこの記事を参考に、自分に合った勉強スケジュールを考え、時間管理のコツを意識してみてください。

今の自分にできることを何かひとつでいいので、実践してみましょう。

忙しくてもできる昇任試験の勉強法を、Xで発信しています。ぜひチェックしてみてくださいね!

昇任試験の挑戦を、心から応援しています!